細胞膜と膜タンパク

細胞膜は細胞と外界を隔て、内部の一定の環境に保つために必須の構造である。核や小胞体、ミトコンドリアなどの細胞小器官も膜を持ち、膜を挟んだ特異的な輸送により内部を適切な環境に保っている。脂質は細胞膜の全重量の半分に過ぎず、残りの半分は膜に突き刺さった膜タンパクである。膜タンパクは、膜を横切る分子の輸送やシグナル伝達、ATP合成などの膜を足場とする化学反応を触媒する。

細胞膜を構成する分子

膜の半分を構成する脂質は、親水性の頭部と疎水性の尾部をもつ両親媒性の分子で、水中では疎水性尾部が水と触れ合わないように、二重層構造を取る。脂質には主に、リン脂質、スフィンゴ脂質、コレステロールに分けられる。

- リン脂質は、グリセロール骨格(1,2,3-プロパントリオール)の3つのヒドロキシ基がリン酸および脂肪酸2つとエステル結合を形成している。リン脂質は「ホスファチジル〇〇」と命名される。リン酸基にはさらにエタノールアミンやセリンなどの極性の高い分子が結合していることが多く、例えばホスファチジルセリンなどと呼ばれる。

- スフィンゴ脂質の骨格分子はスフィンゴシンである。グリセロールの3つのヒドロキシ基のうち、2位のヒドロキシ基がアミノ基になり、かつ3位の炭素から長い炭素鎖が伸びている構造である。2位のアミノ基に脂肪酸がペプチド結合していたり、1位のヒドロキシ基にはリン酸や糖が結合していたりする。

- コレステロールも脂質の1種で、ステロイド骨格に親水性のヒドロキシ基と疎水性の炭素鎖が結合している。コレステロールとリン脂質は1:1程度の比率で存在する。

二重膜の詳しい構造

脂質分子は二重膜中を自由に水平移動できる。同一層内での移動は極めて速く、大型の細菌の細胞膜の端から端まで(約2μm)を1秒で移動できる。一方で反対側の層に移る、フリップフロップはフリッパーゼが触媒しない限り、勝手には起こらない。フリッパーゼは機能は地味だが重要で、もしフリッパーゼが無かったら、細胞は新たに合成した脂質を膜の細胞質側にしか挿入できない。

水中に浮遊している脂質二重膜の小胞(リポソーム)は勝手には融合しない。生体内で観察される膜の融合と小胞の出芽は、専用のタンパク複合体が触媒したときだけ起こる。

膜の流動性と透過性は、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の比率や、コレステロールの割合によって調節される。飽和脂肪酸が増えると、尾部同士が密に接触できて融点が上がるため膜は固くなり、コレステロールが増えるとその剛直な環骨格によって主に水溶性の小分子が透過しづらくなる。

タンパク-タンパク間、タンパク-脂質間、脂質-脂質間の相互作用が協調して、特定の組成を持つ領域が膜上に出現することがある。脂質ラフトと呼ばれ、特定の協同作業をする。こういった相分離は、脂質の組成を制御した人工のリポソームでは昔から知られていたが、生体膜上のものはそれよりは短期的な現象である。

エネルギー源として使用される脂質(トリアシルグリセロールやコレステロールエステル)は分子全体が疎水性のため、二重膜を形成せずに集合して球体となる。脂質代謝に関わる膜タンパクが埋め込まれたリン脂質単分子膜がこの油滴を取り囲み、外側が親水性となって細胞質を浮遊している。

脂質二重膜の外側と内側で構成する脂質の種類が大きく異る。これは、一部のタンパクが機能を果たすために、特定の脂質頭部と結合することが必要であるためである。また、正常な細胞ではホスファチジルセリンは細胞質側にしか存在しないが、アポトーシスを起こす際に細胞外側にも現れるようになる。これはホスファチジルセリンを細胞外から細胞質へフリップするタンパクが不活化するか、スクランブラーゼが無作為にフリップすることで達成される。このようにしてホスファチジルセリンを細胞外に提示している細胞は、マクロファージが認識して消化する。

糖脂質はスフィンゴ脂質の余っている1位のヒドロキシ基に糖を付加することで作られる。糖は複数連結、しかも複雑な分岐を形成することがある。糖付加はゴルジ体内腔でゴルジ体側の脂質に対して行われ、小胞として切り出されていから細胞質に融合する。融合時にゴルジ体内側が細胞外側となるので、糖脂質は通常、細胞外側にしか存在しない。糖脂質は細胞同士の識別に使われ、特に神経細胞が正しい相手とシナプスを形成しようとする際に重要である。

膜タンパク

膜の機能のほとんどは、膜に局在しているタンパク質が担う。膜タンパクの量は細胞の種類によって重量の25%から75%と幅があるが、一般的な細胞では50%程度となる。タンパク質が膜へ組み込まれるには、疎水性の領域を持っていなければならない。疎水性の残基でできたヘリックスやシートを膜にを突き刺す形で貫通するか、貫通しないにしろ疎水性領域を膜にめり込ませていることが多い。脂質と共有結合して、脂質を膜に突き刺しているものもある。脂質1本で刺さっていたとしても、案外丈夫で、膜全体が破壊されるような刺激が無い限りは外れることはない。別の方法として、タンパク自身は疎水性領域を持たないが、膜タンパクと結合する領域を持っており、これを用いて間接的に膜に局在化しているものもある。

膜を横切って分子を輸送したり、シグナルを伝達したりできるのは、原理的に膜貫通タンパクだけである。例えばシグナル伝達タンパクの場合、細胞外の部分にシグナル分子が結合したときに、細胞内の部分で新しいシグナルを生じる。一方、膜のどちらか片方で仕事が完結する膜タンパクの場合、脂質アンカーで突き刺さっているタイプのものが多い。この種の膜タンパクは脂質アンカーの数を変えたり、構造変化によりアンカーを露出したり隠したりして、膜への局在度が変化することがあり得る。

膜を貫通する部分は疎水性アミノ酸が多いため、主鎖のペプチド結合たちは主鎖同士で水素結合を作るしか無い。αヘリックスを取ったときに水素結合の数が最大となり、多くの膜貫通タンパクの膜貫通部分がαヘリックスなのはこのためである。βシートが筒状になったβバレルもよく見られ、筒の中を通して分子を輸送するものが多い。筒内部の形状はβシートの側鎖によって決まっていて、多くの場合、特定の分子を選択的に通すような構造をとっている。貫通αヘリックス同士は相互作用して、特定の安定な配座をとることが多い。複数回貫通タンパクのαヘリックス同士だけでなく、他の膜貫通タンパクとも相互作用して、会合したり協同作業したりすることがある。ほとんどの膜タンパクは細胞質タンパクと同様、何らかの複合体の一員である。

膜タンパクの細胞外側には糖鎖が付加されていることが多い。修飾は糖脂質と同様ゴルジ体内腔で行われるので、糖鎖は細胞外のみに存在する。関連して、ジスルフィド結合は還元的な細胞質側には見られず、細胞外側にだけ形成される。糖残基の数は最大で15個ほどで、細胞表面はあらゆる糖タンパクと糖脂質から伸びた糖鎖で覆われている(糖衣と呼ばれる)。糖同士の連結はアミノ酸やヌクレオチドと異なり、枝分かれが発生しうる。このため、例えば3種類の単糖から数百種類の異性体が作れる。この多様性は、細胞に固有の識別シグナルを付与するのに適している。

膜タンパクは疎水性の表面を持つため、実験のために水溶液を用意しようとしても水に溶けないことが多い。SDSなどの界面活性剤溶液中ならば、両親媒性の界面活性剤がタンパクの疎水性表面を覆い隠して可溶化する。しかし、SDSは活性が強力すぎて、タンパク内部の疎水性領域をも引きずり出して、タンパクの立体構造を解いてしまうことが多い。トリトンX-100などの穏やかな界面活性剤は、目的タンパクの立体構造を保存したまま可溶化できる。可溶化・精製した膜タンパク溶液にリン脂質を過剰に混ぜると、膜タンパクの埋め込まれた小胞が生成する。この技術は膜輸送やシグナル伝達の研究に用いられている。

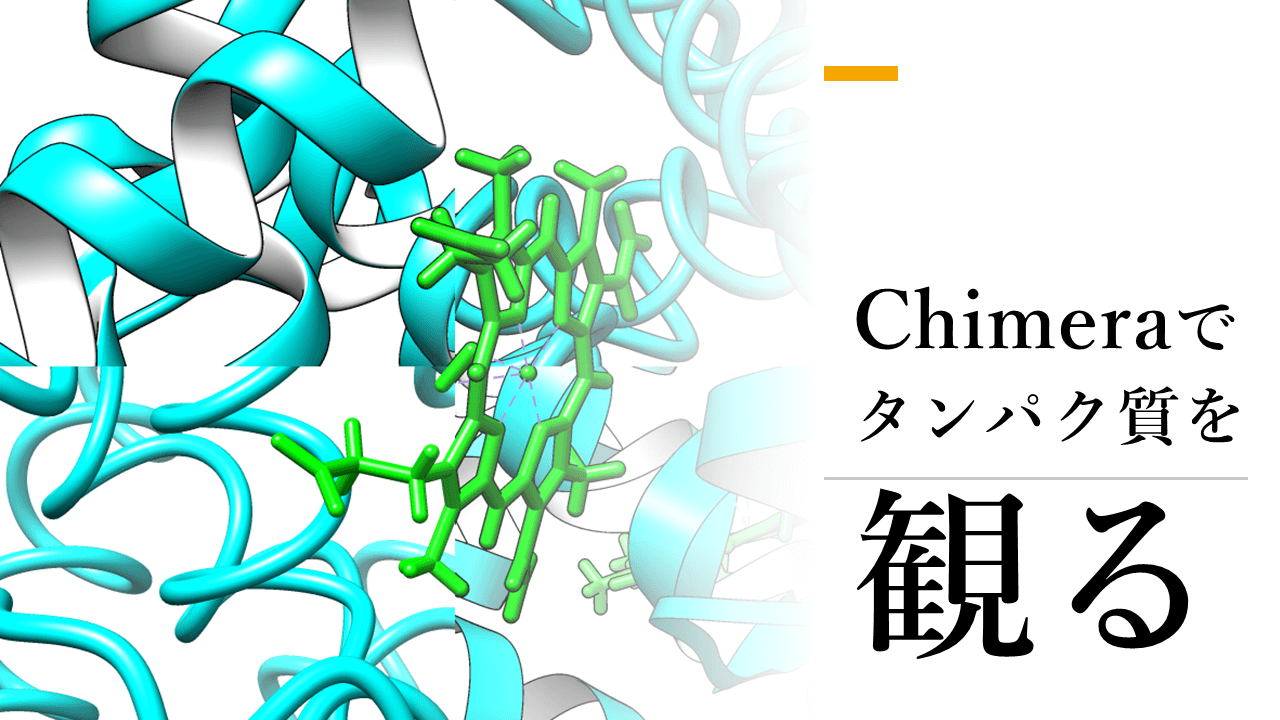

バクテリオロドプシンは最初に構造が決定された膜タンパクで、7本のαヘリックスが膜を貫通している。このタンパクは古細菌の細胞膜に存在していて、光をエネルギー源にして、細胞の内から外へプロトンを輸送する。生じた濃度勾配はATP合成に利用される。

脂質分子と同様、膜タンパクは基本的には膜中を自由に移動できる。ただし、細胞同士の密着接合や細胞骨格などで、膜をいくつかの区画に分割している場合、膜タンパクは他の区画には移動できなくなる。細胞膜の細胞質側には網目状の細胞骨格がある。この構造は、細胞膜に強度を付与すると同時に、膜タンパクの動きを制限する。これは単に膜と網が非常に近いため、膜タンパクが網につかえて移動しづらくなることによる。細胞骨格に係留することで、もっと直接的に膜タンパクを固定してる例もある。

湾曲した膜の表面に結合して、膜の形を維持したり変化させたりするタンパクが存在する。小胞の発芽、細胞の運動、細胞分裂などでは、膜を激しく変形させる必要があり、細胞骨格と膜湾曲タンパクの作用によって実現される。